奥莉·哈蓬

智能宣言

何为智能(smart)?也许从研究那些平淡无奇而比比皆是的基础设施中可以得到一些答案。

当我们想象今日的“智能”(smartness),常常想到的是遍布世界各地、位于稀松平常的城郊绿地中的建筑设施,它们唯一功能似乎是通过传递信息而服务于全球资本主义的流动。但到底什么是“智能”?在互联网上检索“智能”(smart)一词的定义会得到以下结果:

1 自主:机器是智能的,如果它能自主决策。

2 智慧:某些人是聪明的,如果他们谈吐睿智(这些话语还有可能骗过机器)

3 美的:一个人可以穿得非常“聪明”,如果他(她)穿着入时,有“街头感”,或者非常引人注目。

4 剧痛:伤病会“刺痛”。刺痛是一种持续性的疼痛,难以消退。

在这些定义中可以得出许多东西。

1 智能不等于理性

当我们设想“智能”我们常常将其等同于理性,联想到自主主体的“自由”选择。然而,如果我们深入神经网络和深度学习研究的历史,我们不得不承认对于20世纪40、50年代的控制论学家来说,机器和人脑都是未知物。他们所好奇的不是机器和人脑是否相似,而是根据神经元所具有的性质,它能实现什么功能?我们能够据此构建出什么东西?这些是实验认识论的问题,它的核心假设是心智和身体是紧紧相联的。机器告诉我们,许多事物都是物质性的,一切思想都是具身的,但不是所有思想都是等同的。就像阿兰·图灵(Alan Turing)在电影《模仿游戏》(The Imitation Game)中说过的那样,“你问了一个错误的问题,问题不在于机器是否可以像人一样思考,而是是否存在两种完全不同的思想。”机器会揭示这一事实。它们还将告诉我们,自然界已经存在多种智能——蚂蚁、虫群、自组织行为。这些东西并非人类,我们也不应当以人类作比,但我们可以从它们身上学到许多。如果我们想要机器学习去做决策,我们现在了解到,这些决策不会是孤立的,总是与网络中其他神经元有关联,也与集体的其他数据相关。机器的思考总是脱胎于大数据,大数据并不是由自律的自由主体构成。自律性从今往后将不再与独立主体挂钩。

2 智能是超越具身性的

智能是与数据,也即集体相关的。相比于某一具身体,它跟更多的身体相关。它依随超感官的智慧。它并不会淘汰人类感知,而是利用人类时空感知的局限来获得额外力量。由此可见,智能系统创造了新的规则。一方面,机器从超大数据库中学习。在这个意义上,所有的智能系统都可能是种族主义的、性别歧视的和墨守成规的,因为它们在更大尺度上体现了社会规范。今天,当我们发展出越来越多的可计算和可预测的智能模型时,也将这些人类智能的历史沉疴强加给了它们——比如以城市为例,我们用新的可量化和合理化指标,如城市ISO,来标准化不同城市的最优实践;重要的是要记住这些旧历史是多么地充满种族主义、暴力和循规蹈矩。这些标准很少是为每个个体建立的,并且给城市带来了新的压力,特别是在全球南方,城市被要求成为全球都市和技术都市,而不是多样、多元和健康的城市。

3 智能关乎差异

另一方面,智能可以是狡猾的、古怪的。对恩斯特·梅尔(Ernst Mayr)这样的演化生物学家来说,理解进化如何产生新颖性——例如,新物种的出现——的关键之一是认识到个体独特性对种群的重要意义,他于20世纪50年代末提出了“种群思维”的概念,并试图在这一概念中捕捉上述思维过程。在同一时期——某些情况下,通过与梅尔等生物学家直接接触——对复杂过程(如工业生产过程)最优化问题感兴趣的计算机科学家开始将自然生物进化视为“学习”的一个实例,并提出计算机可以通过生成大量不同解决方案的 “种群”,然后模拟这些解决方案之间的“交配”和竞争来解决复杂的优化问题。

智能的基本根据是大数据机器学习。它假定了种群是一个能够自我组织和生产新能力的媒介。

4 智能并非人工

看起来是智能的并不意味着在作假,它甚至可以是颠覆和非规范性的。它展演的是不可能的的事物,但却是人们希望实现的。它是对一个不在场的未来的一种“愿望-形象”(wish-image)。它是对他人的呼唤、注意和关心。在这个意义上,它可以有一个伦理上的要求。作为一种现实处境,去关心他人的痛苦。我添加最后这一类别是因为今天智能正迅速被“人工智能”所淘汰。使用“人工”这个词是假设只有一种实存的智能,一种以人类为中心的智能。但我想坚持使用“智能”(smartness)一词,因为它不一定是人类,它可能是以蚂蚁或章鱼,甚至是以非西方、非男性人类为模型的。智能是网络化的,是环境的,是一直存在的,是在我们身边的。有时,不在某种网络的中心会很痛苦,但这也可能是一件好事。

(译者:冯骏原)

新松岛,韩国仁川自由经济区的 "智能 "城市

2012.07.04

摄影:奥莉·哈蓬

图片由作者惠允

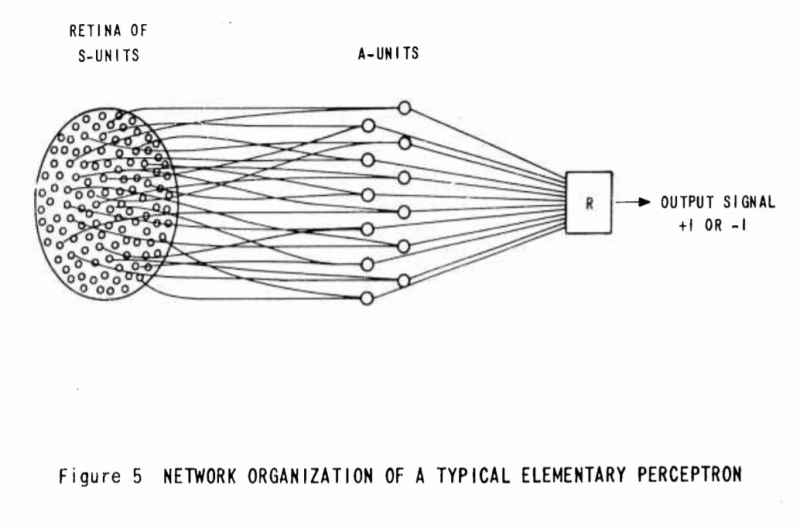

一个典型的初级感知器的网络组织

来源:Frank Rosenblatt,Principles of neurodynamics. perceptrons and the theory of brain mechanisms. Cornell Aeronautical Lab Inc Buffalo NY, 1961.